当“半小时达”成为消费标配,谁在支付隐形的社会成本?

导语

深夜十一点,无锡中山路商圈依然流动着蓝色和黄色的身影。李师傅的电瓶车把手上挂着三袋奶茶,手机导航显示“距下一单截止还剩4分钟”。这位35岁的前纺织厂工人,如今日均骑行里程突破120公里——“跑够200单才能拿到底薪,而每单提成只有1.8元”。

主体结构

一、被算法锁死的劳动强度

- 数据透视:

▶ 人社部2024年调研显示,主要平台骑手日均工作时长12.2小时,超法定工时53%

▶ 无锡市中心骑手接单热力图:午晚高峰单量占比达67%,生理性进餐时间被压缩至9.3分钟

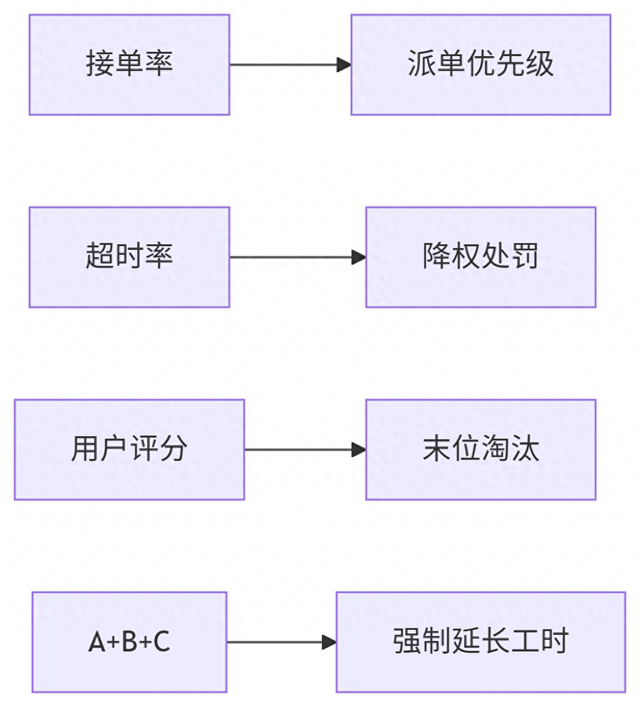

- 系统机制解剖:

二、保障缺失的制度性困境

1. 收入结构失衡

2. 社会保险悬空

- 长三角骑手参保率仅17.3%(对比制造业83.6%)

- 2025年《灵活就业人员职业伤害保障试行办法》覆盖不足三成骑手

三、民生保障链断裂的次生影响

- 消费能力冻结:

> 无锡骑手月均消费支出仅2876元,低于全市居民中位数42%

> 超六成骑手“不敢参加任何付费娱乐”

- 健康损耗实证:

苏北人民医院骨科数据:骑手群体腰椎间盘突出发病率达普通人群的3.4倍

四、破局路径:从制度设计到社会协同

1. 劳动基准立法突破

- 深圳试点“平台用工每日强制断连6小时”制度

- 杭州推行接单量熔断机制:连续接单4小时后系统暂停派单30分钟

2. 工会改革实践样本

- 上海徐汇区骑手行业工会实现:

集体协商确定最低计件单价(2.8元/单)

建立暴雨等极端天气补贴基金

3. 企业责任再定义

- 美团在无锡试点“算法伦理委员会”,引入骑手代表参与派单规则修订

- 饿了么上线“自主选择接单半径”功能,降低无效骑行率

结语

当李师傅们在凌晨穿梭于霓虹之间,他们托起的不只是热腾腾的外卖,更是一个城市高效运转的基底。2025年新修订的《劳动法》已首次将“算法用工”纳入监管视野,但制度善意需要落地为可感知的变革——或许是配送站里一张真正的餐椅,或许是暴雨天被取消的超时罚款,又或许是孩子家长会上不再缺席的父亲。

> 社会学镜鉴:

> 《汉书·食货志》有云:“民不足而可治者,自古及今,未之尝闻。”当新业态劳动者仍在为基本生存权奔波,所谓消费提振、内需扩张终将是空中楼阁。让奔跑者体面地停下脚步,恰是高质量发展的应有之义。